|

Kooperative Rhetorik - was ist das? Wenn wir uns mit Rhetorik beschäftigen, dann geht es weder nur um die Elocutio-orientierte Schreib-Rhetorik noch um die Überredungsrhetorik sophistischer Provenienz, auch wenn wir uns grundsätzlich auf die Tradition bis zur Antike beziehen. Wir vertreten eine kooperative Rhetorik, bei der die Rede direkt aus der Actio, der Sprechtätigkeit des Menschen entwickelt wird; ein möglichst geringer Abstand zum Alltagssprechen – das gilt als rhetorische Norm. Sprechdenkend werden die Gedanken im Gespräch wie in der Rede allmählich verfertigt, so wie es Kleist in seinem bekannten Aufsatz 1805/06 beschrieben hat. Die Kennzeichen kooperativer Rhetorik kann man in folgenden Axiomen festhalten: 1) Sprecher und Zuhörer sind Partner. 2) Es geht immer um die gemeinsame Sinnkonstruktion in einer bestimmten Situation. 3) Sinn ist eine Ko-Konstruktion von Sprecher und Zuhörer. 4) Es gibt keine kommunikativen Patentrezepte. Wesentliche Kriterien sind immer Situationsangemessenheit, Funktionalität und Ganzheitlichkeit. 5) Der Prozess und das Ergebnis werden gemeinsam gestaltet und verantwortet. Kooperativer Rhetorik ist von Anfang an (virtuell-) dialogisch und hörerbezogen. Das dialogische Grundmuster Frage-Antwort wird sogar als elementare Gliederungsstruktur für alle Redesorten verwendet: Fragen der Hörer leiten die Rede ein und darauf gibt der Redner seine Antworten im Hauptteil. Für Elmar Bartsch, den Begründer der Kooperativen Rhetorik, geht es in der Rede-Rhetorik immer darum, dass die Zuhörer ernstgenommen werden und jede Rede immer auch gut mitdenken können. Das sind für ihn wesentliche Elemente seines permanenten Hörerbezugs, den er so umschrieben hat:

1) Die Zuhörer immer mit ihrer Motivation, also ihren Erwartungen, Bedürfnissen, Fragen, Problemen, Kenntnissen und Erfahrungen, dort abholen, wo sie gedanklich stehen. 2) Bei der Begriffsbildung der Probleme von der Sicht des anderen ausgehen, so dass dieser den Prozess immer mitdenken kann. 3) Die Lösungsideen und Punkte, die der Zuhörer im Kopf hat, aufgreifen und ernsthaft in der Argumentation mit berücksichtigen. 4) Dem Zuhörer Arbeit abnehmen und ihm neue Lösungsansätze anbieten. 5) Andere nicht dominieren und manipulieren, sondern genügend Freiheitssignale setzen, so dass der andere sich nicht unter Druck gesetzt fühlt und sich traut, seine eigene Entscheidung zu treffen.

(Persönliches Interview anlässlich der 40-Jahre-Feier des Hernstein-Instituts am 15.09.2006) |

|

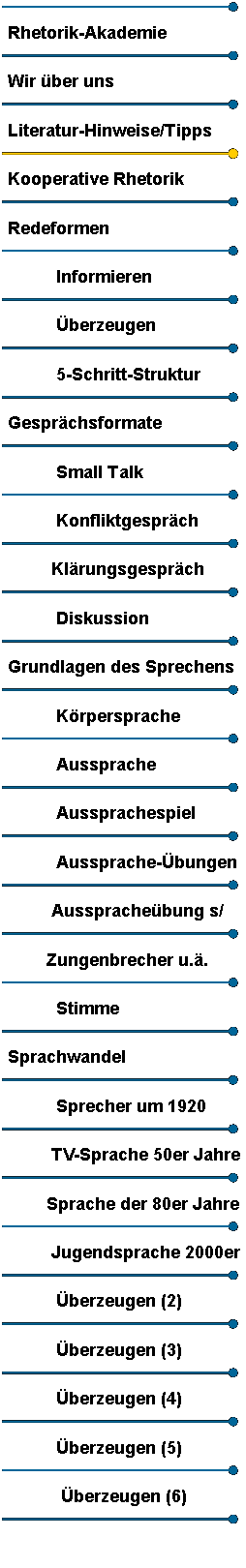

Rhetorik-Akademie |